C’est bien un management autocratique qui a conduit à la catastrophe évoquée dans le tableau de Théodore Géricault : le radeau de la Méduse.

Le radeau de la Méduse ou la terrible histoire d’un commandement des hommes qui a conduit à cette catastrophe.

Le résultat : mort de 160 personnes, dont 147 abandonnées sur le célèbre radeau.

Les occasions manquées avant le naufrage:

Chaumareys va choisir de suivre à la lettre les instructions de Rosily et ce dernier est Comte et on ne désobéit pas à un Comte ! Mais il va mal les suivre. Chaumareys vogue vers Madère.

Il se trompe d’un degré.

Plusieurs erreurs sont alors commises :

1. Il accorde toute confiance à un dénommé Richefort, un passager prétendant avoir déjà parcouru les parages. Il se trompe dans son estimation de la position du navire par rapport au banc d’Arguin, obstacle connu des navigateurs.

2. Le 1ier Juillet la cote est aperçue. Le cap en vue ne peut être que le cap Blanc. Richefort confirme ! Or c’est Faux !

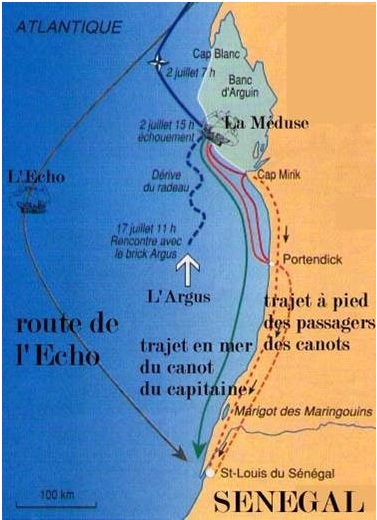

3. Et Chaumareys ordonne toutes les manœuvres à partir d’une donnée fausse. Et quand il ordonne de gouverner Ouest Sud Ouest, il court à la catastrophe. L’Echo qui naviguait sensiblement à la même vitesse et visait le même cap est perdu de vue.

4. Il sonde et trouve 243m de fond. Ce qui le conforte. Et sûr d’avoir contourné le Banc d’Arguin il ordonne donc le cap Sud-Sud-Est. Il s’entête.

5. Et malgré

– les observations du notaire Picard qui connait bien la côte et qui est vertement renvoyé à son étude,

– vers 11 heure les injonctions du timonier dont la compétence ne peut être remise en cause

– l’annonce par l’enseigne Maudet qui avertit que le bateau se dirige droit vers le banc d’Arguin, lui aussi vertement renvoyé

– à 12h00, le point officiel indique sans conteste que le navire se trouve à la pointe ouest du banc de sable

CHAUMAREYS PERSISTE ET NE CHANGE PAS LE CAP !

6. A 14 heure les enseignes Maudet et Rang, au vue des indices : clarté, couleur et T° eau pensent que le bateau est au dessus du banc de sable. Pour plus de certitude ils sondent et malgré les manœuvres.

7. Chaumareys tente par des manœuvres désespérées de dévier et d’éviter l’ensablement.

8. l’inévitable se produit vers 14 heure 30, à une cinquantaine de kilomètres de la côte mauritanienne.

9. Et pour compléter à ce moment la c’est la marée haute ! Donc pas d’espoir, la marée n’étant que de 1m de marnage, de se trouver désensablé lors de la prochaine marée.

Les ordres aberrants après le naufrage:

- Le projet de transporter les passagers jusqu’à la côte avec les chaloupes en plusieurs voyages, parfaitement réalisable est rejetée.

- Le 4 juillet après une tentative qui s’est soldée par un échec, l’équipage construit un radeau pour délester la frégate de ses lourdes marchandises, à l’exception des 44 canons, et la déséchouer. La cargaison, transférée sur le radeau, la frégate allégée flotte et la manœuvre pour faire tourner la Méduse fonctionne. Il aurait alors fallu fixer une nouvelle ancre pour éviter que le bateau ne soit poussé par la mer sur le banc. L’équipage fatigué ne le fait pas, mais des hommes en danger de mort se sont toujours surpassés quand ils sont bien commandés ! Ce qui n’était visiblement pas le cas !

- Le commandant de Chaumareys décide d’abandonner à leur sort les passagers du radeau,

- Arrivé le 19 juillet à saint Louis ce n’est que le 26 qu’il décide d’envoyer un bateau sur les lieux du naufrage, non pour récupérer d’éventuels survivants, mais pour rechercher un fut avec 90 000 francs or!!!

L’histoire en résumé :

Juin 1816, après le traité de Vienne de 1815, les Britanniques rendent le Sénégal à la France. Louis XVIII alors sur le trône de France, (c’est la période de la Restauration), décide de l’envoi d’une flotte pour repeupler le Sénégal de colons.

Le déroulé des événements :

Le 17 juin 1816, La Méduse, vaisseau amiral, quitte l’île d’Aix sous les ordres du comte de Chaumareys, un émigré, vicomte revenu d’exil, qui après avoir assiégé les bureaux de la marine de lettres de suppliques, pétitions, obtient, pour son malheur et celui de nombreux naufragés, d’être nommé capitaine de la Méduse en dépit du fait qu’il n’a plus navigué depuis plus de vingt ans.

Elle mène une flottille formée de trois autres vaisseaux : le navire de combat Loire, le brick Argus et la corvette Écho. À leur bord se trouvent environ 400 passagers, dont le colonel Julien Schmaltz, gouverneur du Sénégal, sa femme Reine et de leur fille, ainsi que des scientifiques, des soldats et des colons.

En voulant prendre de l’avance et en dépassant les trois autres bateaux, la frégate dévie de sa trajectoire de 160 kilomètres et quitte donc la route prévue. N’écoutant pas les avis de ses officiers qui le détestent, il accorde toute confiance à un dénommé Richefort, un passager prétendant avoir déjà parcouru les parages. Il se trompe dans son estimation de la position du navire par rapport au banc d’Arguin, obstacle connu des navigateurs. Au lieu de le contourner en passant au large comme l’indiquent ses instructions, il rase les hauts-fonds, jusqu’à ce que l’inévitable se produise.

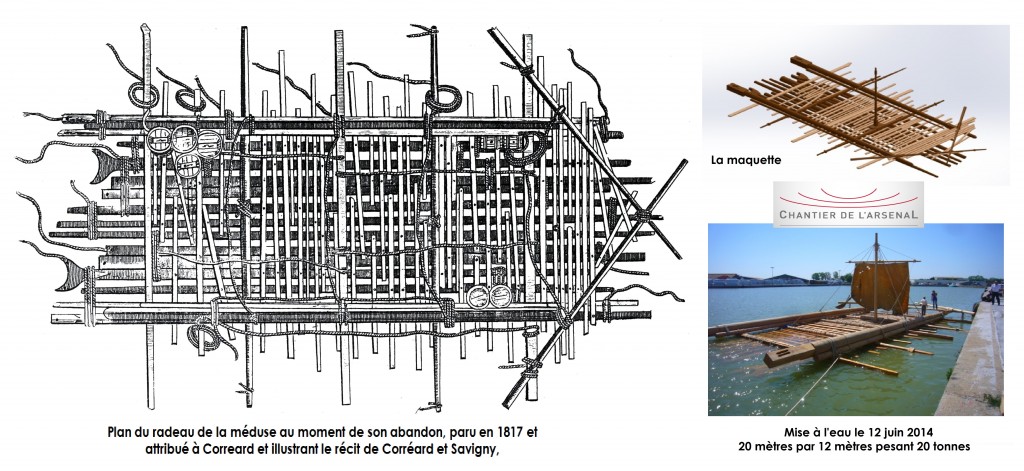

Le 2 juillet 1816 vers 15 heures, à une cinquantaine de kilomètres de la côte mauritanienne. L’équipage construit

un radeau avec des espars (assemblés par des cordages et sur lesquels sont cloués des planches qui forment un caillebotis glissant et instable) pour délester la frégate de ses lourdes marchandises, à l’exception des 44 canons, et la déséchouer.

Les opérations de remise à flot s’avèrent vaines : des avaries surviennent.

Après quelques jours, souffle une violente tempête qui secoue la frégate échouée, provoque plusieurs voies d’eau dans la carène et brise la quille. L’état-major du navire craint que le navire ne finisse par se désagréger. L’abandon est décidé. Une liste répartissant les personnes dans les canots de sauvetage est constituée en secret.

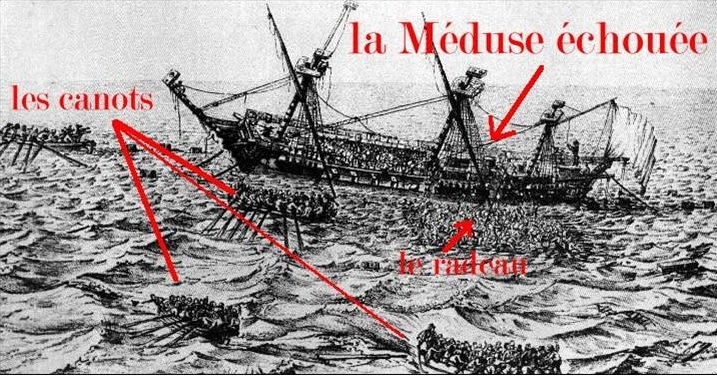

Le 4 juillet 1816, les six canots et chaloupes sont mis à l’eau.

233 passagers, dont Chaumareys, Schmaltz et sa famille, embarquent sur six canots et chaloupes afin de gagner la terre ferme, à 95 kilomètres de là.

17 marins resteront à bord de la frégate espérant, sans doute, être secourus plus tard.

150 marins et soldats, dont une femme, s’entassent sur le radeau de fortune non prévu pour transporter des hommes. Il est prévu qu’il soit remorqué à terre par les chaloupes et tout le monde doit atteindre le Sénégal en longeant le littoral saharien.

Impossible à manœuvrer, le radeau est amarré à une des chaloupes. Long de vingt mètres et large de sept, il menace d’être submergé lorsqu’il est pleinement chargé.

La chaloupe qui a embarqué 98 personnes et est très difficile à manœuvrer. Les autres canots refusent de délester la chaloupe qui dérive dangereusement et passe entre les 2ième et 3ième canots. L’amarre entre ces canots est lâchée et n’est pas rétablie. Les 2 premiers canots partent, abandonnant au 3ième et 4ième canots l’impossible tâche de tracter le radeau.

Le commandant de Chaumareys semble abandonner le reste de la flotte. A ce moment là les occupants du radeau tirent sur les amarres pour tenter de se rapprocher et monter à bord des canots. Alors de peur de sombrer, Reynaud et Schmalz décident volontairement de larguer l’amarre et décident alors d’abandonner à leur sort les passagers du radeau, avec leurs maigres vivres.

Le commandant de Chaumareys décide alors d’abandonner à leur sort les passagers du radeau, avec leurs maigres vivres. Les infortunés, sous les ordres de l’aspirant de première classe Jean-Daniel Coudin, ne disposent plus que d’un paquet de biscuits (tombé à l’eau, les 25 livres de biscuit ne forment plus qu’une pâte), consommé le premier jour, de deux barriques d’eau douce et de six barriques de vin.

La situation se dégrade alors rapidement : les naufragés, pétris de peur, se disputent et font tomber leurs barriques d’eau douce dans l’océan, se reportant sur les barriques de vin pour étancher leur soif.

Le 11 juillet, au septième jour, il ne reste que 27 survivants dont la moitié agonise. La faim, la colère, le délire éthylique pousse quelques désespérés à se jeter à l’eau ou à se livrer à des actes d’anthropophagie (cannibalisme de survie) alors que physiologiquement les hommes peuvent survivre sans manger plusieurs semaines. Les officiers décident de jeter les blessés à la mer afin de conserver les rations de vin pour les hommes valides.

Certaines chaloupes gagnent la côte la plus proche, les hommes tentant leur chance dans le désert, accablés par la soif, la marche et l’hostilité des Bédouins. Ils arrivent après quinze jours d’errance récupérés par une caravane sous la houlette d’un officier déguisé en maure, mais il y a eu plusieurs morts. D’autres chaloupes restent en mer et atteignent Saint-Louis en quatre jours, rejoignant l’Écho et l’Argus amarrés. Dans ces dernières, se trouvent le

commandant Chaumareys et le colonel Schmaltz.

Les marins et soldats du radeau essaient de gagner la côte mais dérivent. L’équipée qui dure treize jours fait de nombreuses victimes, et donne lieu à des noyades, bagarres et mutineries, tentatives de sabordage ainsi qu’à des faits de cannibalisme en raison du manque de vivres (la capture de poissons-volants étant insuffisante, certains rongent les cordes du radeau, mâchent leurs ceintures ou leurs chapeaux) comme d’eau potable. Les naufragés n’ont que des barriques de vin à leur disposition.

17 juillet, le commandant Chaumareys envoie l’Argus non pas chercher les naufragés dont il estime qu’il ne reste aucun rescapé mais trois barils de 92 000 francs en pièces d’or et d’argent. Le brick, après avoir atteint Saint-Louis, retourne sur le lieu du naufrage et récupère seulement quinze rescapés, dont cinq mourront avant l’arrivée à Saint-Louis.

Le radeau est repéré par le brick L’Argus. Il n’a à son bord que quinze rescapés.

Quarante-deux jours plus tard Lorsque la marine britannique retrouve le vaisseau la Méduse, seuls trois des dix-sept marins restés à bord sont encore en vie.

Deux survivants, le chirurgien Savigny et l’ingénieur Corréard, rapportèrent l’événement dans un livre qui défraye la chronique.

Le comte de Chaumareys comparaît devant le Conseil de guerre à Paris.

À partir du 22 janvier 1817, la cour martiale siégea à Rochefort, à l’Hôtel de la Marine, le lundi 3 mars 1817 le jugement est prononcé. Hugues Duroy de Chaumareys est condamné :

1. à la majorité de 5 voix sur 8 à « être rayé de la liste des officiers de marine et à ne plus servir » ;

2. à la majorité de 5 voix sur 8 à « accomplir trois années de prison » ;

3. « aux dépens occasionnés par le procès ».